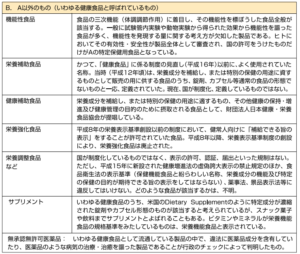

私たちが口から摂取するもののうち、医薬品(医薬部外品を含む)以外のものは全て食品に該当し、食品に対して医薬品のような「身体の構造や機能に影響をする表示」をすることは原則として認められていません。

いわゆる健康食品やサプリメントというものには実は行政的な用語の定義はありません。一般的にサプリメントとは「特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態の製品」を、健康食品とは「健康保持増進に資する食品全般」を意味するものと考えられていますが、明確な定義がないため、個々人の認識が違うのが現状です。

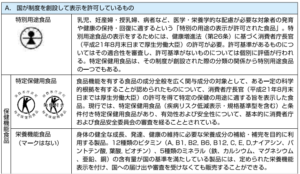

この他にも栄養補助食品、健康補助食品、機能性食品、保健機能食品、特定保健用食品などのように様々な名称がありますが、「国が制度を創設して機能等の表示を許可しているもの」と「それ以外のもの」に分けることができます。

国が制度を創設している特別用途食品、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品については、例外的に限られた範囲で、特定の保健機能や栄養機能を表示することが認められています。しかしその場合であっても、「疾病の診断、治療、または、予防にかかわる表示をしてはならないこと」が定められています。

米国ではDietary Supplementを「従来の食品・医薬品とは異なるカテゴリーの食品でビタミン、ミネラル、アミノ酸、ハーブ等の成分を含み、通常の食品と紛らわしくない形状(錠剤やカプセルのもの)」と定義しています。ヨーロッパでも同様のものをFood Supplementと定義しています。米国のDietary Supplementでも、病気を「診断する」「予防する」「治療する」「軽減する」などの表現は許されていません。

日本では、特別用途食品、特定保健用食品、栄養機能食品の取り扱いは、2009年9月に消費者庁が創設されたことに伴い、厚生労働省から消費者庁に移行しました。その後、2015年に「国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度」として機能性表示食品が創設されました。機能性表示食品は国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があるのですが、その根拠になっているデータは非常に希薄で到底科学的とは言えないものが大多数です。

「機能性表示食品制度を創設したのでデータが多くの人の目に触れるようになった」とうそぶいている有名人もいるようですが、きちんと評価されていないデータをただ羅列しただけのものを「多くの目に触れるようになった」と言っても仕方ありません。そもそもリコピンや赤ワインポリフェノールのように、「効果を信じているのは日本だけ」のようなものを「効果がある」という前提でデータ表示しているものに意味はあまりありません。

こんなサプリメントの中で問題なく使いやすいものの代表格はマルチビタミンです。医者が処方箋で出すビタミン剤は50年も60年も前の企画ですから1日3回服用、なんていうのが当たり前ですが、最近のマルチビタミンサプリは製剤技術が改善しているので1日1回になっているので便利です。ただ、これも要注意で、大手サプリメントメーカーの製品でも、「どこからか買ってきたビタミン成分をカプセルに詰めているだけ」というような製品も多くあります。「どこからか買ってきた」というのが実はミソで、安いビタミン剤を作るために安く作っている中国やアジア製のビタミンを原料として使っていることも稀ではありません。しっかり「国内製造」しているメーカーを選ぶのが大切です。

さて、効果と安全性はバランスが大切です。食品は本来体に必要なものであり害をなすものではないはずです。

医薬品やワクチンは疾病を治したり予防したりするために特定の効果を得るためのもので、量によっては毒にも薬にもなります。このため、安全性と有効性のバランスが大事で、適正な量や投与方法が厳密に検討されています。

医療用医薬品は、疾病の患者さんの治療に使うものなので、治療効果を得るためにある程度のリスクが伴うことが前提です。医薬品の副作用は1000分の1~10分の1レベルの非常に高率に出現します。そもそも医薬品というのは体の中のレセプター(受容体)に結合することで効果を発揮します。このため、効果は強いのですが単一の効果だけを発揮することは難しく、また、薬剤が作用し効果を発揮することで他の臓器に影響を及ぼすこともありますから、医師の管理下でのみ使用できます。使用期間についても「疾病の人の治療に使う」ことが前提なので、健康人が健康な時からライフタイムで使用することは想定していません。最近ではAGAなど医薬品を気軽に健康な時からライフタイムで使用する傾向がありますが、医薬品本来の性格からいえば決して勧められるものではありません。

一般用医薬品は、比較的軽症の方が薬剤師の手助けのもとで自己の判断で用いるものですから、医療用医薬品よりも高い安全性が求められます。それでも、1000分の1~1万分の1のオーダーでは副作用が出てしまいます。使用期間はごく短期間に疾病の治療のために使うことだけが想定されていますので、むやみに長期間だらだら使うことは避けなくてはいけません。

ワクチンは健常者の方を疾病から守るために使うものなので、効果があることはもちろんですが、非常に高い安全性が必要です。それでも10万分の1、100万分の1のオーダーでは重篤な副反応が出ます。重篤な副反応にはライフタイムで持続する障害や死亡がふくまれますが、副反応ゼロのワクチンは存在しませんし、現段階では作成不可能です。これは決して避けられません。

食品は、病気を治したりする特定の効果を持たないものです。サプリメントや健康食品は「食品の延長線上」にあるものですから、特定の効果をもつことはありません。ビタミンサプリを飲むということは、レモンやリンゴをかじることと変わらないのです。ですから、「〇〇に効きます」という表現は本来ありえないものです。

もし、サプリや健康食品を食品ではなく、医薬品という位置づけから考えると、健康な方が健康を維持するために使用するものですから、最高レベルの安全性が必要です。しかも長期間、場合によってはライフタイムで服用することが多いものですから、安全性のオーダーは1000万分の1、1億分の1でもまだ足りません。例えばジャガイモのソラニン食中毒は日本では2010~2015年の5年間で27件起きていますから、100億分の1ぐらいのオーダーになります。食品の安全性は100億分の1~1兆分の1のオーダーなのです。こんな安全性は、どんな技術を使っても測定不可能です。

紅麹サプリの事件がありました。紅麹は色素や食品にも使用されるもので、紅麹色素には薬効成分が含まれていません。ただの食用色素にすぎませんから問題はありません。

紅麹サプリは「コレステロールを下げる」機能があるとうたっていました。実際コレステロールが高い、と言われた人が服用することでコレステロールが下がった、という方もいたようです。紅麹サプリの有効成分はモナコリンKなどのポリケチドと呼ばれる物質なのですが、このモナコリンKという物質は「ロバスタチン(lovastatine)」と呼ばれるHMG-CoA還元酵素阻害薬というコレステロール低下薬そのものです。日本では紅麹からモナコリンKを発見した研究者がモナコリンKという名前で物質特許を取得して、米国では紅麹から同じ物質を発見したメルクという会社がロバスタチンという名前で物質特許を取得してメバコールという商品名で発売していただけのことですから、モナコリンKとロバスタチンは全く同じ物質です。

つまり、紅麹サプリは「ロバスタチン」という医薬品成分を含むサプリだったのです。その含有量は医薬品として使用するロバスタチンの1/3程度の量でしたから、全員が反応することはない量ですが、コレステロールレベルがあまり高くない高コレステロール血症の方には十分医薬品として効果を発揮することができる量です。含有量が少ないとはいえ、副作用の発現率のオーダーは1/100~数%のオーダーですから、本来健康食品やサプリに求められる副作用のレベルの1000万倍ぐらいの高率になります。こんなものが健康食品・サプリメントとして販売されていること自体が異常です。

果たしてこれは医薬品なのか、食品/サプリメントなのか?という議論ですが、米国ではFDAと会社が争った裁判の結果「サプリメントだ」ということになっています。これは米国ではDietary Supplementは「従来の食品・医薬品とは異なるカテゴリーの食品でビタミン、ミネラル、アミノ酸、ハーブ等の成分を含み、通常の食品と紛らわしくない形状(錠剤やカプセルのもの)」という定義があるので、食品でも医薬品でもない「消費者が自己判断で使用できる」範疇のもの、という判断がされた結果です。

これに対して、日本ではサプリメントは食品の中に含まれるもので「身体の構造や機能に影響しないもの」ですから、紅麹サプリに医薬品成分であるロバスタチンが低用量であっても含まれているのは異常です。ただ1つ情状酌量の余地があるのは、ロバスタチンは特許の関係で日本では医薬品として販売されなかったので日本では医薬品としての指定をされていないため、紅麹サプリにロバスタチンが低用量含まれていたとしても「医薬品が含まれているとは言えない」ことです。

まあ、これは行政上の観点ですから、医療上の観点からすれば「医薬品成分が有効量含まれている」のは間違いないので、100~1000分の1のオーダーで副作用がでるのは何の不思議もありません。

医薬品のような効果をうたっているサプリや健康食品は本来おかしいのです。

私たちは消費者として自らが正しい目をもって判断をしなくてはいけません。そのためには、「この宣伝はおかしい」という判断ができるようになることが大切な1歩になるのです。