RSウイルス(Respiratory syncytial virus:RSV)という名前をご存じでしょうか?

RSウイルス(RSV)は特に乳 幼児期において非常に重要な病原体です。RSVは生後数週から数カ月の期間にもっとも重症な呼吸器感染症状を引き起こします。 特に低出生体重児や、心臓や肺に基礎疾患があったり、免疫不全がある乳児では重症化のリスクが高く危険なウイルスです。乳児だけではなく、大人であっても年齢を問わず、生涯にわたって顕性感染を繰り返すことが特徴です。

RSV感染症は世界中に存在しており、特に地理的あるいは気候的な偏りはありません。温帯地方での流行はだいたい冬に始まり、2~5か月ぐらい持続します。熱帯地方では雨季に流行することが多いようです。流行の立ち上がりは急激で、特に都市部で毎年流行を繰り返します。

コロナウイルスの流行はRSVウイルスの流行時期に極めて大きな影響を及ぼしました。日本では2018~2019年まではRSV感染症は第37週ぐらいにピークがあったのですが、2020年はRSV感染症は全く見られなくなりほぼ消失しました。コロナウイルスの大流行により病院での児と親の接触が減少したり、保育園に預けることが少なくなったため、新生児の間での流行が起きなかったのです。

ところが、2021年には第28週にピークがある大流行が始まり、2022~2023年は第27~30週にピークが移動しています。2020年にRSVに感染しなかったため抗体を持っていない児が大量に保育園に入園したことにより、保育園や小児科施設を中心に大流行が始まったのです。

RSVは呼吸器症状のない患者から分離されることは滅多にありません。RSVは乳幼児における肺炎の約50%、細気管支炎の50〜90%を占め、より年長の小児においても気管支炎の10〜30%に関与し ています。小児の細気 管支炎や肺炎などの下気道疾患による入院数の増加のほとんどは、RSVの活動 性と一致する、と言って良いのです。A型インフルエンザウイルスも重要な疾患ではありますが、インフルエンザ感染者の増加しても入院患者数が増加するわけではなく、RSV感染症とインフルエンザの流行のピークは一致 しません。

生後最初の一年間で50〜70%以上の新生児がRSVに罹患し、3歳までにすべての小児が抗体を獲得します。肺炎や細気管支炎など のRSVによる下気道症状はほとんどの場合は3歳以下で、入院例のピークは2〜5カ月齢ですが、最初の3〜4週齢では比較的少ないのが特徴です。また、年長児や成人では再感染も普通にみられます。

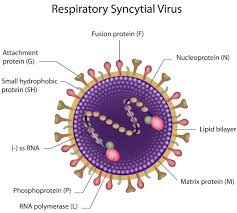

RSVはParamyxovirus科のPneumovirus属に分類されるエンベロープを持つRNAウイルスであ り、直径80〜350nmの球形、あるいはフィラメント状をの形状です。RSV感染により症状を起こす自然宿主は、ヒト、チンパンジー、ウシですが、無症状の山羊や羊からも分離されます。RSVは環境中では比較的不安定であり、凍結融解、熱(55℃)、界面活性剤、クロロフォルム、エーテル などで速やかに不活化さされます。

RSVは膜表面タンパクであるGタンパクの違いにより大きくA型とB型の二つに分類でき、一般にA型の方が重症になります。

RSVは環境中では比較的不安定ではあるものの、特に家族内では効率よく感染伝播すること が知られており、乳幼児とより年長の小児のいる家族の場合には、流行期間中に家族の44%が 感染したとする報告もあります。概ね家族内に持ち込むのは、軽症の上気道炎症状を来した学童年齢の小児です。感染経路としては大きな呼吸器飛沫と、呼吸器からの分泌物に汚染された 手指や物品を介した接触が主なものであり、特に濃厚接触を介して感染します。

RSVの初感染は常に顕性で必ず何らかの症状を呈します。感染した時に見られる症状は軽症の感冒様症状から重症の細気管支炎や肺炎などの下気道疾患に至るま で様々ですが、初感染においては下気道疾患を起こす危険性が高いのです。69%の乳児が生後最初の一年間でRSVに罹患するのですが、そのうちの1/3 が下気道疾患を起こします。2年目から4年目においても下気道疾患を起こす比率は20%を超えています。

潜伏期は2〜8日、典型的には4〜6日です。発熱、鼻汁などの上気道炎症状が数日続き、その後に下気道症状が出現してきます。

発熱は初期症状として普通に見られるが、入院時には38℃以下になるか、平熱に戻っていることも多いです。咳も主要な症状で、持続、増悪する咳は下気道疾患への進展が疑われます。特に細気管支炎では喘鳴、陥没呼吸や呼吸困難がみら れます。

RSVの再感染はごく一般的で、毎年6〜83%の小児が再感染を経験 していると報告されています。通常は軽症の上気道炎や気管支炎ですが、幼児では20〜50%以上の症例で下気道疾患がみられます。成人では通常は感冒様症状を引き起こす程度ですが、特に、 RSVに感染した小児を看護する保護者や医療スタッフでは、気管支炎やインフルエンザ様症状 をきたし、より重症になることがあります。また、RSVは高齢者においても、急性の重症肺炎の原因としても重要になってきています。特に長期療養施設内での集団発生や、免疫不全者における院内感染事例では症状が重篤化することが多く問題になっています。

最近は酵素抗体法や免疫クロマト法による抗原検出、あるいはPCR法による遺伝子検出での 迅速診断法が可能で、感度、特異度はいずれも70〜90%で、臨床上有用と考えられる反面、補体結合抗体、酵素抗体法や蛍光抗体法、中和抗体などの血清学的診断は、特に年長者では抗体増加がみられないこともあり、 臨床上の価値は高くはありません。

RSV感染の致死率は1〜3%と報告されていますが、心臓に基礎疾患のある小児入院例の研究では、致死率37%と する報告もあります。

RSV感染症に対する治療薬としては、アメリカではリバビリンという薬の吸入が治療薬として認可されていますがハイリスクの患者にのみ使用されます。現在利用可能な予防方法としては、ヒト血清由来の抗RSV免疫グロブリンと、遺伝子組み換え 技術を用いて作成された、RSVの表面蛋白の一つであるF(Fusion)蛋白に対するモノクローナル抗体製剤であるパリビズマブ(Palivizumab)があり、RSV流行開始前から流行期の間に1回15mg/kgを1カ月毎に筋注することに より、予防効果が期待できます。

家族内にハイリスク者(乳幼児や慢性呼吸器疾患等の基礎疾患を有する高齢者)が存在する場合には、RSV罹患により重症となる可能性があるため、飛沫感染や接触感染に対する適切な感染予防策を講じることが重要です。飛沫感染対策としてマスク着用(乳幼児以外)を含む咳エチケット、接触感染対策として手洗いや手指衛生といった基本的な対策を徹底することが重要です。

また、2023年以降、ハイリスクの乳幼児を対象とした長期の効果が期待できる新たなヒト化抗RSV単クローン抗体製剤や60歳以上を対象とした予防ワクチン、母体からの移行抗体を高めることで乳幼児への感染を予防する妊婦を対象としたワクチンが承認されていますので、これらのワクチン接種を行うことも推奨されます。

特に60歳以上の方で、小さなお子さんと接触する機会が多い方はワクチンを接種しておいた方が良いですね。

<参考>

重症化リスクの高い疾患を有する乳幼児に対するRSウイルス発症抑制は、抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体(アストラゼネカ社 シナジス)が用いられます。

RSV用のワクチンには、

1) 新生児および乳児の下気道疾患予防として妊娠24~36週の妊婦に1回接種(ファイザー社 アブリスボ)

2) 60歳以上に1回接種(ファイザー社 アブリスボ、グラクソ・スミスクライン社 アレックスビー)

の両方に使えるファイザー社のアブリスボと、60歳以上の予防にのみ使えるグラクソ・スミスクライン社のアレックスビーがあります。